La apicultura romana

Desde los tiempos más remotos el hombre ha obtenido beneficios de la naturaleza o del entorno que le rodea, bien sea para su alimentación o cualquier ámbito de su vida; que satisface con los productos, los materiales o seres vivos que le sean necesarios para su supervivencia. Uno de esto producto ha sido la miel que a lo largo de la historia ha sido muy demanda.

La apicultura primitiva se realizaba mediante la caza de los enjambres silvestres en el periodo de primavera, que eran colocados en colmenas realizadas en paja, barro o troncos de árboles huecos; tras la estación de verano el apicultor mataba las abejas de sus colmenas, cortaba los panales y recolectaba la miel, substrayendo la cera. Además, existía varías formas de matar las colmenas que era mediante la utilización de azufre encendido o sumergiéndolas en agua hirviendo para conseguir los diferentes productos.

La miel y las abejas han tenido un papel muy destacado en la mayoría de los pueblos antiguos, por lo que no extraña que las primeras formas de ganadería tuvieran que ver con las abejas. Además, este producto ha sido considerado en muchas culturas como un alimento consumido por los dioses.

Este oficio se fue gestando en los pueblos mediterráneos entre los años 8000-4000 a.C., en donde el hombre pasó de hacer una actividad meramente recolectora a darle a las abejas un habitáculo fabricado por él de diferentes materiales en donde estos animales pudieran anidar y construir sus propios panales en su interior. Pero es sobre el 5000 a. C. cuando se data los primeros datos sobre el proceso de crianza de las abejas y la recolección de miel, recogida esta información del pueblo Sumerio. La información de este oficio se recoge en su escritura pictográfica en tablillas de arcilla que han llegado hasta nuestros días.

Pero la explotación de colmenas como tal arte no se recoge hasta la llegada del pueblo tartésico con la aparición del rey Gárgoris, el Melicola, que ha llegado a nosotros como el creador del arte de la apicultura. Los grandes tratados sobre apicultura llegan con el culmen del mundo griego, uno de ellos de Aristóteles, como ya se ha mencionado anteriormente.

La apicultura en el mundo romano no está datada con una fecha tan temprana como en otros puntos del mediterráneo como en Oriente o Grecia. El conocimiento de este oficio llegó mediante la llegada de fenicios, púnicos y griegos llegando desde la Magna Grecia. Uno de los tratados de apicultura que llegó a Roma y que sería el ejemplo a seguir fue el tratado de Magón[1], que contenía interesantes alusiones a la apicultura que hasta el Senado mandó a traducirlo al latín.

Hay una gran cantidad de autores que escribieron sobre la apicultura y las abejas, pero los tratados se han perdido. Se conoce la existencia de estos autores por la mención que hacen los autores como Virgilio, Plinio, Columela o Varrón; los autores que se nombran son los siguientes: Celso (vivió en época de Augusto y Tiberio, citado por Columela), Saserna (tanto padre e hijo, vivieron en la época de Catón), Tremelo Scrofa (amigo de Varrón), Aristómaco de Soles (vivió durante cincuenta y ocho años dedicado en exclusividad al mundo de la apicultura), Filisco de Tasos «el salvaje» (se retiró al desierto para observar a las abejas), Nicandro (escribió Melissourgica la cual servirá de inspiración a Virgilio para sus Geórgicas) y Higinio (liberto de Augusto y bibliotecario de la biblioteca de Palatino, escribió un calendario de la abeja).

Las fuentes literarias latinas que recogen este oficio informan de una manera amplia sobre la apicultura como una de las explotaciones de las Villae rusticae y su importancia económica. Por lo general no se han constatado una gran cantidad de apiarios[2] (muros con compartimentos y nichos para depositar las colmenas, debido a que por su estructura similar a los columbarios es muy difícil de diferenciar (Definiciona. Definición y etimología, s.f.)).

La palabra con la cual recogemos este arte es Apicultura que hoy día tiene como definición «cría de abejas o conjunto de técnicas y conocimientos relativos a la cría de las abejas»[3]. El origen de esta palabra viene del latín; es una palabra compuesta ya que está formada por dos léxicos diferentes por un lado «apis» que significa abeja y por el otro «cultura» que significa crianza. Esta palabra es un neologismo acuñado en Francia, la primera mención sobre esta palabra se encuentra en el Diccionario Francés de Louis Nicolas Bescherelle (1802-1884) publicado en 1845.

[1] Magón fue un escritor agronómico cartaginés, de fecha de nacimiento desconocida, que escribió un extenso trabajo sobre agricultura en lenguaje púnico. No queda resto de su obra, pero si es nombrado por muchos autores entre ellos Columela.

[2] Los lugares donde se situaban las colmenas eran definidos como «apiario»; eran donde se producía la explotación de miel y de todos los productos relacionados con ella.

[3] Definición de la Real Academia Española.

La apicultura en la literatura latina :

Este oficio se ha documentado desde épocas muy antiguas, pero es con la llegada del mundo romano cuando llega el esplendor de este oficio y de donde se conservan los principales manuales de apicultura de la antigüedad.

El mundo romano recogerá toda la sabiduría sobre este oficio de los manuales griegos que se conocían, entre las obras que serán más utilizadas como fuente será la obra de zoología de Aristóteles, es Plinio quien tomará como principal fuente para la creación de su obra a este autor. Un claro ejemplo de la influencia de los autores griego en Plinio aparece en su libro XI, IX de Historia Natural; el autor nombra a este capítulo como «Amantes de las abejas», haciendo referencia a la pasión que existía en Grecia por estos animales y todo lo que a ellos rodeaba.

«Que nadie se admire de que algunas personas hayan sido cautivadas por el amor a estos animales: Aristómaco de Solos durante cincuenta y ocho años no se dedicó a otra cosa, y Filisco de Tasos, que criaba abejas en lugares desiertos, recibió el sobrenombre de «Agreste»; ambos escribieron acerca de las abejas.» (Hernández, 1999)

En este apartado se tratará las principales obras y autores latinos que escribieron sobre la apicultura y crearon los principales manuales que han sido la fuente de información para el avance de este género de la agricultura. Las obras con las que constará este trabajo son las siguientes: Opus agriculturae de Rutilio Tauro Emiliano Paladio[1], Geórgicas de Virgilio, Historia Natural de Cayo Plinio Segundo, Los doce libros de Agricultura de Columela y De res rustica de Marco Terencio Varrón.

Estos autores dedicaran diferentes apartados de sus obras al este oficio y crearon pequeños manuales para la realización de este. Todos comentan las características, los beneficios y los detalles a seguir para llevar a cabo la labor de apicultor. La recopilación de estos autores va a llevar a conocer como se realizaba esta labor y todos sus detalles.

[1] Rutilio Tauro Emiliano Paladio. Escritor y agrónomo romano del siglo IV. De este autor no ha llegado a nuestros días datos biográficos, solo ha llegado la obra Opus agriculturae. Su obra es un tratado sobre agricultura divido en catorce libros, donde se aborda todo los elementos y materias enfocadas a la agricultura.

Las inscripciones que nombran este oficio

La epigrafía sobre la apicultura es el método por el cual se ha estudiado parte de la importancia socioeconómica de dicha actividad en el mundo romano. Es de difícil acceso la epigrafía dedicada a esta acción puesto que las referencias inscritas y pintadas sobre la apicultura que han sido encontradas en el Occidente romano van desde las etiquetas para comercializar la miel hasta los complejos acuerdos de propiedad y uso de las tierras de los apicultores.

La información que se recoge la gran mayoría de la epigrafía que se ha encontrado es en relación con la vida de los apicultores y con la compra y venta de la miel.

El corpus de inscripciones latinas con contenido referente a la miel o a la apicultura no es demasiado amplio, pero está en crecimiento. Estas inscripciones proporcionan datos logísticos y prosopográficos a la información que ya nos aportaban Columela, Plinio o Varrón. Las inscripciones que encontramos son tituli picti, graffiti y algunas inscripciones en piedra que nos van proporcionar información geográfica sobre el origen de la miel o el nombre de los productores.

El primer grupo de inscripciones son las encontradas en cerámicas, en la siguiente tabla se mostrará las inscripciones que han sido encontradas en cerámicas y está tomado del estudio realizado por R. Bortolin (Bortolin, 2008).

Esta tabla nos ofrece información de comercio de la miel en el periodo altoimperial (Bortolin, 2008). Nos aporta información sobre el consumo de miel de lugares en los que no se tiene restos para demostrar su presencia como en la inscripción «flos Gallici mellis» demostrando que había un comercio de miel amplio que recorría todo el imperio, desde la Galia a Pompeya.

Además de mostrarnos la miel de la Galia nos da informa sobre la miel de Córcega. Esta miel era una de las más valoradas del imperio por su alta calidad, era tanta su fama que el propio Tito Livio (Villar Vidal, 1997) relata dos episodios donde la miel y la cera de Córcega eran utilizados como tributos por parte de los etruscos y después por los romanos.

La tabla 1 recoge algunos de los nombres de los principales productores de miel y de consumidores asiduos. Uno de los principales vendedores que aparece es el de Quintus Pompeius, que se informa en la inscripción que compró cierta cantidad de miel para su posterior reventa. El consumidor que aparece es Pompeius Priscus que aparece con la compra de una cantidad elevada de miel.

Uno de los datos más relevante que nos aporta la tabla 1 es la aparición en dos inscripciones (nº 8 y 10) de la miel de tomillo, la miel con más fama y relevancia de todo el imperio. Esta miel era muy apreciada y los principales lugares de donde se compraba esta miel era la producida en la región del Ática y la producida en Sicilia, por lo que estas ánforas tienen que tener alguna de estas dos procedencias. Además, se puede apreciar un mecanismo de marketing producido en esta época y es publicitar la miel mediante la publicidad de las virtudes de la miel según su composición.

Esta tabla 2 recoge las inscripciones que han sido encontradas en sobre un soporte de piedra. La primera y la segunda inscripción que se recogen en esta tabla tienen su origen en la Roma y nos informan de los puntos donde se encontraba la venta de miel y su importancia dentro del comercio en la ciudad. En ambas inscripciones aparece definido como mellarii la figura del vendedor de miel. La primera indica que el negocio se situaba en la vía sacra, una de las zonas comerciales más importante y concurrida de Roma, y la segunda está localizada en las proximidades de la Porta Trigemina, situada en las zonas cercanas a los muelles. Ambas localizaciones son de gran relevancia, ya que dicha posición nos revela la importancia con la que contaba la miel en el día a día de la sociedad romana. En ambas aparece la figura del milerri en un liberto no es un dato que resulte extraño, puesto que en la mayoría de las inscripciones que nos encontramos la figura del comerciante de miel aparece con los libertos y esto hace que se relacione este oficio a los libertos como uno de los trabajos a los que podían optar.

En la tabla 2 también se recoge una inscripción de una toma de posesión de un colmenar por un nuevo dueño. La información aportada por esta inscripción reafirma la idea de que la posesión de un colmenar resultaba una acción altamente rentable de cara a la autosuficiencia por parte de la villa; por lo que ya no solo es importante la venta de la miel, sino que los productores tenían un papel muy importante y de relevancia para la sociedad. Esta inscripción alude a la Corduba romana uno de los lugares de producción de miel de Hispania.

Esta inscripción al contrario que las anteriores permite conocer como la apicultura despeñaría un papel muy relevante en zonas no cultivadas o que eran de muy difícil cultivo de las provincias occidentales del Imperio.

La inscripción recoge un acuerdo de posesión y tenencia de unas tierras datada entre 116-117 d.C., procedente de Henchir-Mettich[1] en la provincia del África Proconsular. Dicha inscripción pertenece a un conjunto de seis inscripciones relacionadas con la administración de las fincas imperiales del valle de Bragadas durante el siglo II d. C.[2] Este documento va dirigido a un grupo de colonos o arrendatarios que ocupaban tierras no utilizadas y las reglas que regían dicha ocupación.

Según la información recogida de esta inscripción la práctica de la apicultura en este territorio era remunerada con incentivos por parte del estado. El filólogo clásico Dennis Kehoe explica la situación del siguiente modo: «La renta procedente de las habas se estableció en una cuarta o quinta parte de la cosecha, mientras que la de la miel se calculó sobre una base diferente. Los colonos que produzcan miel podrían mantener toda la miel obtenida de sus primeras cinco colmenas y luego pagar un sextarius (0, 55 litros o menos de un sexto de la producción habitual de una colmena) por cada una adicional. Los procuradores proporcionaron así un incentivo especial para producir la miel. Por un lado, la miel permitió que el colono aumentara su producción general sin tener que utilizar mucha tierra; por otro, las abejas serían útiles para una finca mediante la aceleración de la polinización de los huertos cercano. El fiscus ofreció tal incentivo para alentar a los coloni a soportar la sustancial inversión necesaria para elevar este cultivo». (Scheidel & Morris, 2007)

El fiscus era recibido solo por aquellos apicultores de tierras de difícil mantenimiento y cultivo, era la única forma que estas tierras fueran explotadas y de las que se sacaran beneficios. El Reglamento de Henchir-Mettich nos informa del papel del apicultor en la explotación de tierras de difícil cultivo (ya sea zonas montañosas o de pocas precipitaciones) que con esta forma era el sistema para sacarles beneficios debía de ser mucho más difundido, aunque no queden evidencias literarias o epigráficas de ello; en Hispania muchas regiones debían de recogerse a este tipo de reglamento debido a la geografía que nos encontramos.

[1] Ciudad situada en el Valle de Bragadas en Túnez, a unos 50 km al oeste de donde se encontraba la ciudad de Cartago. El paisaje de esta región es un paisaje semiárido con colinas en su mayoría estériles, debido a la falta de precipitaciones. En la actualidad se cultiva olivos. Esta zona es conocida en la antigüedad por la inscripción de la Lex Manciana.

[2] Esta inscripción ha sido estudiando exhaustivamente por D. Kahoe, quien ha realizado una traducción inglesa de la que se ha tomado la traducción al español que se muestra en este trabajo.

La apicultura en Hispania

3.4.1 Introducción

La apicultura en la Península Ibérica viene demostrada desde época prehistórica pasando por el mundo tartésico con el mito de Gárgoris[1]. Los testimonios con lo que contamos permite verificar que los principales centros de producción apícolas se situaban en el sureste de la Península Ibérica, en donde se han encontrado una gran cantidad de yacimientos de colmenares de cerámica. Los dos principales focos que se ha encontrados se sitúan en el Levante y en la zona del sur de la península.

Los estudios sobre los restos arqueológicos de la apicultura son recientes y tiene como comienzo los años noventa los principales autores que han trabajado sobre la materia son Mata, Bonet (1992); Bonet, Mata (1995, 1997, 2002); Fuentes, Albero, Hurtado Mullor, Moreno Martín (2004). Haciendo hincapié estos estudios en la zona del Levante peninsular denominada edetana.

Se han encontrado ejemplares completos de colmenas provenientes de los conjuntos arqueológicos de Puntals dels Llops, Monravana y del Tossal de Sant Miquel; además, se ha encontrados más ejemplares de colmenas (no completas) en un total de 80 yacimientos, donde se han encontrado una gran variedad de morfología de bordes. En la gran mayoría de los yacimientos encontrados la cronología no sobrepasa el siglo III d. C.

3.4.2 La evidencia onomástica de la apicultura

El oficio de la apicultura tenía tanta repercusión para los romanos que este oficio quedo reflejado en la onomástica. El cognomen latino, Mellarius, es de gran relevancia en el mundo romano; dicho cognomen permite conocer a algunos individuos que practicaron la apicultura de una forma profesional y la trasmitieron a sus siguientes generaciones.

En Hispania se recoge mucha información sobre la onomástica de la apicultura de época prerromana que se fosilizará en época romana y de esta época. Las raíces célticas arc- y mat- que significan «oso» y medu- que significa «miel» en nombres hispano-célticos en la Península Ibérica indica la existencia de este oficio con una gran relevancia.

Se tiene constancia que alrededor del siglo I d. C. Pompeyo Placido, ciudadano romano de la Hispania Tarraconensis, que venía de un linaje hispano-céltico, los arévacos, dedico una inscripción en Saldaña de Ayllón (Segovia):«Al dios Arco, Pompeius Placidus de los medugeni, cumplió su voto alegre y rectamente»[2]. Posteriormente, otro miembro de dicha familia Lucius Pompeius Paternus encargará otra inscripción votiva «Lucio Pompeyo familia de Arco cumplió el voto a placer con merito» (Albertos, 1957). El nombre de Arco proviene de la raíz proviene de arc- «oso», como se ha comentado anteriormente. Pompeyo Placido proviene de la gens de los medugi que tiene dos raíces medu- «miel» y gen- «nacido de» (De la Marre, 2005). Estos dos miembros de dicha gens dedican las inscripciones a la deidad osuna (Arco), lo que releva la relación de esta con la apicultura y la recolección de la miel.

En la Península Ibérica la relación entre la figura del oso y la miel tiene una gran relevancia y hará que se encuentren una gran cantidad de nombres personales, nombres de clanes y topónimos con las variantes Arco o Medugeno, en ocasiones aparecen relacionadas poniendo en relación la apicultura y las poblaciones de osos (Wallece-Hare, 2019).

Además de encontrarnos nombres propios en Hispania nos encontramos topónimos con la designación de Mellaria/Melissa. Las ciudades que tienen relación con la miel se sitúan en el sur peninsular y norte africano; las ciudades que encontramos son: la ciudad púnica Rusaddir (actual Melilla) citada como Melissa (aunque su origen y significado es muy discutido) y en sur de la Península nos encontramos dos ciudades con esta denominación que son Tarifa (Cádiz) y Fuente Obejuna[3] (Córdoba), ambas denominadas Mellaria por la abundancia de la producción de miel.

3.4.3 Los principales lugares de producción en Hispania

La actividad apícola contó en Hispania con una gran relevancia dentro del mundo económico, puesto que era una fuente de ingresos extras para las actividades agrarias. Los testimonios históricos han demostrado que la zona de producción de la apicultura se centraba en la zona situada en el sur y todo el levante de la Península Ibérica. Esta actividad viene heredada de los pueblos prerromanos de la Península y los romanos reutilizaran en su gran mayoría las explotaciones apícolas que ya existían con anterioridad, de ahí que una gran parte de los yacimientos encontrados tengan origen ibérico y no romano.

Los restos arqueológicos relacionados con la apicultura son muy escasos tanto en Hispania como en el resto del mundo romano; esto es debido a que la gran mayoría de las colmenas que existían en Roma eran fabricadas con materiales diferentes a las cerámicas y en su mayoría con carácter perecedero.

Hispania desde tiempo prerromano era conocida por la exportación de miel y la calidad de la que portaba esta. En un papiro que contiene rutas procedentes de Hispania encontrado en la ciudad de Antaépolis[4] se nombra a Hispania como «tierra de la miel».

La producción de la miel se llevó a cabo como una actividad complementaria en la agricultura desde los siglos III a. C. hasta el I d. C. Es desde el siglo I d. C. cuando la apicultura toma en Hispania un papel relevante dentro de la agricultura y es tomada como uno de las formas de explotación única para sacar el beneficio a la tierra.

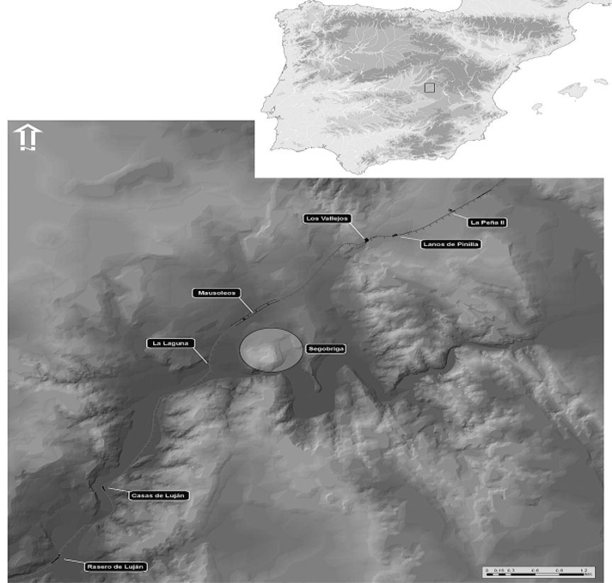

La constancia de la producción de miel como actividad agrícola solo ha sido encontrada de manera material en la Hispania Tarraconensis, se encuentran tres enclaves donde se sitúan los colmenares que son la zona de Segobriga[5], la edetana[6] y en Bracara Augusta[7].

Los principales yacimientos encontrados en zona de Segobriga y que tiene como principal enfoque la apicultura son los siguientes: La Peña II, Llanos de Pinilla, Los Vallejos, La Laguna, Casas de Luján II y Rasero de Luján.

Debido a los yacimientos encontrados esta zona es considera una de los principales centros de producción en época romana. En esta zona debido a las condiciones climatológicas hacen que sea más favorable la producción en colmenares fijos. La cronología de los yacimientos colmeneros se encuadra dentro del siglo I d. C. hasta el siglo III d. C. Todos los yacimientos han sido descubiertos son zonas de trabajo o explotación de la miel, además de estar dentro de espacios intramuros y con zona en donde se pueda aprovechar formaciones rocosas para la introducción de las colmenas.

Cercana a esta zona se han encontrado dos enclaves colmeneros que siguen las misma funciones y características de los ejemplares encontrados en la zona de Segobriga; los colmenares encontrados son Fuente de la Calzada (Santa Cruz de la Zarza, Toledo) y San Blas (Las Pedroñeras, Cuenca). Además, se han encontrado ejemplares completos de colmenas provenientes de los conjuntos arqueológicos de Puntals dels Llops, Monravana y del Tossal de Sant Miquel en el Levante de la Península.

También se ha encontrado colmenares fijos en la zona situada en el suroeste de la Península denominada Turdetania[1] en época romana. No son tan abundantes, pero muestran la existencia de este tipo de explotación más allá del Levante Peninsular. Además, Estrabón menciona la exportación de la miel en un fragmento de su obra Geografia;

«De turdetanos, la exportación de trigo, mucho vino y aceite de oliva, no sólo en cantidad sino en calidad, e incluso de cera, miel, pescado, cochinilla» (Estrabón, Geografia, III,2,6)

Además, hay que destacar que en el sur de la Península que aparecen dos ciudades con la denominación de Mellaria/Mellisa, haciendo alusión a que sean centros de producción de cera y miel. El primer lugar que se encuentra con esta denominación es ciudad romana en la comarca de Tarifa (Cádiz) en donde se producía una miel amarillenta, pero donde no quedan restos de sus colmenares. Una muestra de la existencia de esta ciudad en época romana es que es nombra por Plinio es su Historia Natural:

«Turranio de Gracilis: desde el pueblo de Mellaria de Hispania hasta el promontorio Blanco de África, generado por el autor Turranio de Gracilis». (Plinio, Nat. Hist. III 1.3)

El segundo lugar que se encuentra con esa denominación es Mellaria situada en la serranía cordobesa en la actualidad es la localidad de Fuente Obejuna. La ciudad ocupaba una extensión de unas 30 hectáreas, al menos intramuros. Era la única ciudad que se localizaba en toda la serranía norte de Córdoba, situándose a unos 70 kilómetros de distancia con Mérida. La ciudad se ubicaba en el territorio denominado ager Mellariensis ocupando unos 2200 km². En un principio la ciudad era denominada Mellaria y posteriormente con el derecho latino de ciudadanía, otorgado a todo el territorio a partir del año 74 d. C, fue denominada Municipium Flavium Mellariensium (Monterroso-Checa, 2016).

Esta actividad agraria tuvo que tener una gran relevancia dentro del mercado romana que el propio Plinio hace una mención sobre la producción de miel que se llevaba a cabo en la Bética:

«Las abejas hacen los panales de las flores de todos los árboles y plantas, menos de la acedera y de la buglosa. Equivocadamente se exceptúa también el esparto, ya que en Hispania muchas variedades de miel recogidas en espartales saben a esa planta. También creo que se exceptúan equivocadamente los olivos, ya que es cierto que la mayoría de los enjambres se originan donde son abundantes las aceitunas». (Plinio, Nat. Hist. III 1.3)

Un dato muy importante el que se nombre la aceituna, ya que se recomienda instalar el colmenar en lugares de vid y la Bética recoge a la perfección las características recomendadas. El problema que se recoge en esta zona es que se tiene la teoría que debido a su terreno y a las condiciones climatológicas que se dan es muy probable que la producción de los colmenares se llevara a cabo con materiales perecederos para la práctica de una apicultura trashumante.

Hispania, en especial el sur de esta, era considerada como una tierra fértil y con terrenos muy rentables y muy solicitados para su explotación. Pero nada se sabe sobre el régimen de arrendamiento de los lugares hispanos que se dedicaban a la producción de miel, tanto para la Bética como para la zona del levante se cree que se regulaban por una ley parecida a la que existía en el norte de África (África Procosularis).

La regulación sobre la producción de miel en Hispania es un documento epigráfico encontrado en una tablilla de plomo encerada descubierta en la serranía de Córdoba en la que se nombra una occupatio de tierras, como de ager publicus, para la producción de un colmenar. Dicha inscripción se encuentra localizada en el CIL II,2242 y es la siguiente:

Inscripción CIL II,2242 (Rodríguez Neila).

CIL II,2242 (Rodríguez Neila)

Traducción

L(ucio). Valerio. Poen[o]

L(ucio). Antistio. Rustico

Ilvir(is)

A(nte) d(iem) III k(alendas) Septembres

L(ucius). Valerius. C(aii). f(ilius). [K]api

to alvari locum

occupavit.

Para Lucio Valerio Penio

Para Lucio Antistio Rustico

De los dos duunviratos

Tres días antes de las Kalendas de septiembre

Lucio Valerio hijo de Gayo tomada

la tierra de apicultura

fue ocupada.

Dentro del Derecho Romano se consideraba la occupatio como una forma de modus adquirendi en la que generaba el dominio sobre un objeto con independencia de cualquier dueño anterior. Esta ley consistía en apoderarse de tierras que sin propietarios y se hacían con un dueño; con el paso del tiempo esta ley se fue diluyendo, puesto que cada vez había menos tierras que expropiar debido al aumento de la población. Las tierras eran vendidas por un periodo de cinco años, ya que los censores encargados de la venta eran elegidos cada lustro. Estos alquileres lo llevaban a cabo las grandes ciudades como modo de financiación para el pago de los acreedores. Córdoba se regía por la misma forma de venta de tierras que Urso.

Sobre el régimen sobre los lugares de arrendamientos para la práctica de la apicultura en la Bética no ha llegado a nosotros nada. Pero se tiene constancia por otros lugares de producción (especialmente en el norte de África) dentro del mundo romano como podría ser la ley que regulara esto; la ley que tenía muy similar a la que regularía el territorio de la Bética era Lex Maciana. La ley era denominada Lex Maciana en la que se regulaba el trabajo fundiario de esta zona en la época Flavia sobre la mitad del siglo I d.C. y a la que se le añade Lex Hadriana; en esta se contemplaba un apartado para la utilización de tierras para la apicultura, añadiendo la vendimia y la cual se ha conservado en un reglamento realizado hacia 117 d. C. para los colonos del Saltus Villae Magnae Varianae, que formaba una ley parecida a la Manciana en la que el uso podría remontarse a de Nerón entre los años 64-67, aunque no se conoce el nombre del senador vigente en ese momento. En el este regula la cantidad de miel que tienen que proporcionar los apicultores a sus arrendatarios, esto es debido al régimen de aparcería (Cubero Salmerón, 2010).

[1] En la actualidad esta región protohistórica estaría cubriendo toda la zona del sur de Portugal, Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba.

[2] ERSegovia 59: «Arconi / L(ucius) Pompeius / Paternu[s] / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)»

[3] Es tanta la producción de miel en la zona de Fuente Obejuna en Córdoba que su nombre en español ya hace referencia a la existencia de una amplia población de abejas.

[4] Antaeópolis, es el nombre dado en la época grecorromana a la antigua ciudad de Tyebu que fue la capital del Alto Egipto. Está situada en la orilla oriental del Nilo, en la actual Qau el-Kebir, a medio camino entre las ciudades de Ajmin y Asiut. (MapaCarta, s.f.)

[5] Es un parque arqueológico situado en el entorno del cerro de Cabeza de Griego en la localidad de Saelices (Cuenca, Castilla-La Mancha). Declarado Bien de Interés Cultural el 3 de junio de 1931.

[6] Situada en la actualidad en las cercanías de la localidad española de Albacete (Castilla-La Mancha).

[7] Situada en las cercanías de Braga en el norte de Portugal.

[8] Inscripción en el CIL VIII, 25902.