Usos de la miel

Gastronomía

El mundo romano tomó el uso de la miel dentro de la gastronomía de los pueblos afines y posteriores que utilizaban la miel como única fuente para endulzar los alimentos, hasta el descubrimiento de la caña de azúcar. La miel era utiliza en la cocina romana en varios ámbitos; se utilizaba para la conservación de alimentos, endulzarlos y como fuente de energías.

La gastronomía romana contaba con tres comidas principales el lentaculum (el desayuno que se realizaba sobre las 7-8 h.), prandium (consiste en una comida suave) y cenae (era la comida más abundante del día y se realizaba sobre las 14-15 h.); en todas las comidas estaba presente la miel con los diferentes alimentos que consumían.

Dentro del recetario romano la existencia de la miel era muy abundante y reiterativa. Este producto era utilizado tanto para elaboraciones dulces como saladas. El único testimonio escrito que nos ha llegado de dichas elaboraciones es el recetario de Marco Gavio Apicio denominado De re coquinaria (Guiu, 2007); en el aparecen un total de una 500 recetas de la que en 185 la miel aparece como producto básico para su elaboración o como aporte para la finalización de la receta, mostrando de esta forma la relevancia de este producto para la cocina romana. La obra está compuesta de un total de diez libros divididos según las características de los productos principales de las recetas; el listado es el siguiente: los trucos, carne trinchada, el hortelano, platos variados, legumbres, volatería[1], exquisiteces, los cuadrúpedos, el mar y el pescador.

Una de las recetas más relevante que se presenta en el recetario de Apicio es la receta en donde aparecen los dos productos básicos de la cocina romana que son el garum y la miel; esta receta está indicada para corregir aquellos garum que se habían estropeado o aquellos que habían salido con un exceso de salazón, para su elaboración era mezclado el garum con una cantidad específica de miel. La receta es la siguiente:

I, VII

«Si el garum hubiera tomado un mal olor, rocía con laurel y cipres un vaso vacío y vierte en él el garum que habrás dejado airear previamente. Si estuviera salado, le echas un sextario de miel y lo mueves bien; así se habrá mejorado. El mosto fresco da el mismo resultado.» (Guiu, 2007)

La mayor parte de recetas que en donde ha sido identificado este producto son recetas de salsas dedicadas acompañar otro producto o cocinarlo en dicha salsa, la encontramos tanto con carnes, verduras, pescados y mariscos. Las principales recetas que encontramos son:

I, XXXII. Oxiporium.

«Dos onzas de comino, una onza de jengibre, una onza de ruda recién cogida, seis escrúpulos de nitrato, doce escrúpulos de dátiles de los grandes, una onza de pimienta, nueve onzas de miel. Moja con vinagre en comino de Etiopía, Siria o Libia, sécalo y machácalo. A continuación, lígalo con miel. Si fuera necesario, utiliza garum de vinagre.» (Guiu, 2007)

I, XXXIII. Hipotrimma.

«Pimienta, ligústico, menta seca, piñones, pasas, dátiles de nuez, queso dulce, miel, vinagre, garum, vino, aceite y arrope o vino dulce reducido.»

I, XXXIV. Garum de Vinagre digestivo.

«Media onza de pimienta, tres escrúpulos de ligústico de la Galia, seis escrúpulos de cardamomo, seis escrúpulos de comino, un escrúpulo de hoja de nardo, seis escrúpulos de menta seca. Lo trituras todo junto, lo pasas por el cedazo y lo ligas con miel. Cuando lo necesites, añades garum y vinagre. Otra opción es: una onza de pimienta, de perejil, de alcaravea y de ligústico. Se liga con miel. Cuando lo necesites, añades garum y vinagre.» (Guiu, 2007)

II, VI. Pepinos

2. «Otra opción de pepinos pelados. Hiervelos con sesistos, comino y un poco de miel, semilla de apio, garum y aceite. Lo ligas con huevos, espolvoreas pimienta y lo presentas.»

3. «Otra opción con pepinos. Pimienta, poleo, miel o vino de pasas, garum y vinagre. De vez en cuando también se pone raíz de laserpicio.» (Guiu, 2007)

II, VII. Sandias y melones.

«Pimienta, poleo y miel o vino de pasas. De vez en cuando también se pone raíz de laserpicio».

II. XVIII. Achicorias y lechugas.

1. «Aliña las achicorias con garum, un poco de aceite y cebolla cortada pequeña. Ahora bien, en lugar de lechuga, durante el invierno utiliza achicoria con embamma[2] o con miel y vinagre.»

2. «Lechugas. Con oxiporium, vinagre y un poco de garum.»

3. «Para la digestión y la hinchazón de estómago y para que las lechugas no sientan mal. Dos onzas de comino, una onza de jengibre, una onza de ruda fresca, doce escrúpulos de dátiles grandes, una onza de pimienta, nueve onzas de miel. El comino, que sea de Etiopía, Siria o Libia. Picas el comino y lo dejas en vinagre. Cuando esté seco. Lo ligas todo con miel. Cuando lo necesites, mezclas media cucharada de vinagre y un poco de garum, o bien, después de la comida, tomas media cucharada. (Guiu, 2007)

VII, V. Asados.

1. «Asado. Presenta con miel la carne sencillamente asada al horno t salada en abundancia.»

2. «Otra opción para asados. Machacas bayas de mirto seco sin corazón con comino, pimienta miel, garum, vino dulce cocido y aceites, lo cueces y lo ligas con fécula. Hierves la carne, la cueces, un poco, la salas, le echas pimienta y la presentas.»

3. «Otra opción para los asados. Seis escrúpulos de perejil, seis escrúpulos de laserpicio, seis escrúpulos de jengibre, cinco bayas de laurel, condimentos, seis escrúpulos de raíz de laserpicio, seis escrúpulos de orégano, seis escrúpulos de juncia, un poco de costo, tres escrúpulos de pelitre, seis escrúpulos de juncia, un poco de costo, tres escrúpulos de pelitre, seis escrúpulos de semillas de apio, doce escrúpulos de pimienta, garum y aceite en cantidad suficiente.»

4. «Otra opción para los asados. Seis escrúpulos de pimienta, seis escrúpulos de ligústico, seis escrúpulos de perejil, seis escrúpulos de semillas de apio, seis escrúpulos de ásaro, un poco de pelitre, seis escrúpulos de comino, seis escrúpulos de jengibre, medio sextario de garum y un acetábulo de aceite.»

5. «Asados de carne de cuello. Se hierve y se mete en una olla pimienta, condimento, miel y garum y se va asando al horno hasta que quede cocido. Ahora bien, si quieres, puedes asar el cuello hervido sin el aliño, que verterás después sobre la vianda seca o caliente.» (Guiu, 2007)

VII, IX.1. Jamón.

«Después de haber hervido el jamón con muchos higos secos y con tres hojas de laurel, le quitas la piel, realizas incisiones cuadradas y las llenas de miel. Después, untas el jamón con harina mezclada con aceite, como si fuera una segunda piel y, cuando la harina esté cocida, sacas el jamón del horno y lo presentas tal cual.» (Guiu, 2007)

X, VII. Para lechón.

5. «Lechón asado con pasta y miel. Vacías el lechón ya preparado por el cuello y lo secas. Muele una onza de pimienta, miel y vino y ponlo a hervir. Trincha la pasta seca y mézclala bien con el contenido de la olla. Mientras se cuece, dale vueltas con una rama de laurel verde hasta que espese y quede grasiento. Rellenas el lechón con esta masa, lo atas, lo tapas con papiro y lo metes en el horno. Lo preparas y lo sirves.» (Guiu, 2007)

Los productos de volatería cuentan en su mayoría con la introducción de la miel en sus recetas, ya que al ser una carne muy seca era necesario añadir este producto para que el resultado final no fuera tan seco. La miel aparece como ingrediente a la hora de la elaboración del producto o se introduce como una salsa para acompañar al producto una vez cocinado. A continuación, se mostrará las principales recetas para este tipo de producto tanto como salsa o como ingrediente dentro de la elaboración, las cuales son:

VI, IV. Para las palomas y las palomas torcaces.

1. «Asados. Pimienta, ligústico, cilantro, alcaravea, cebolla seca, menta, yema de huevo, dátiles, miel, vinagre, garum, aceite y vino.»

2. «Otra opción es hervirlos. Pimienta, alcaravea, semilla de apio, condimentamos para el almodrote, dátiles, miel, vinagre, vino, aceite y mostaza.»

3. «Otra opción. Pimienta, ligústico, perejil, semilla de apio, ruda, piñones, dátiles, miel, vinagre, garum, mostaza y un poco de aceite.»

4. «Otra opción. Pimienta, ligústico y raíz de laserpicio vivo. Vierte garum y lígalo con vino y garum. Lo echas sobre la paloma o la paloma torcaz. Preséntalo después de echarle pimienta.» (Guiu, 2007)

VI, V. Salsa para aves diversas.

1. «Pimienta, comino tostado, ligústico, menta, pasas sin pepitas o ciruelas de Damasco y un poco de miel. Lígalo con vino de mirto, vinagre, garum y aceite. Caliéntalo y dale vueltas con apio y ajedrea.»

2. «Otra salsa para aves. Pimienta, perejil, ligústico, menta seca y flor de alazor. Vierte vino, añade avellanas o almendras tostadas y un poco de miel, lígalo todo con vino rancio, vinagre y garum. En la cazuela de hacer las gachas, añades aceite a la salsa, la calientas y le das vueltas con apio verde y calaminta de montaña. Pinchas las aves y viertes la salsa.»

3. «Salsa blanca para aves hervidas. Pimienta, ligústico, comino, semilla de apio, avellanas o almendras tostadas, o bien nueces sin cáscara, un poco de miel, garum, vinagre y aceite.»

4. «Salsa verde para aves. Pimienta, alcaravea, nardo de la India, comino, hoja de nardo, toda clase de condimento de hierbas, dátiles, miel, vinagre, un poco de vino, garum y aceite.»

5. «Salsa blanca para oca hervida. Pimienta, alcaravea, comino, semilla de apio, tomillo, cebolla, raíz de laserpicio, piñones tostados, miel, vinagre, garum y aceite.»

6. «Para aves de cualquier tipo, de olor fuerte. Pimienta, ligústico, tomillo, menta seca, avellana, dátiles, miel, vinagre, vino, garum, aceite, vino cocido y mostaza. Conseguirás un ave más gustosa y sustanciosa y conservarás la grasa si la pones en el horno y la cubres con harina ligada con aceite.»

7. «Otra opción para aves. Llenas el vientre con olivas trinchadas recién cogidas y, después de coserlo, lo hierves. Al acabar, sacas las olivas cocidas.» (Guiu, 2007)

Los productos dulces del mundo romano cuentan en su mayoría de recetas con una gran cantidad de miel para su elaboración y muchas ocasiones también se le añadían este producto al final de la elaboración como modo de conservación. Las principales recetas que nos encontramos son:

I, XIV. Para conservar los dulces.

«Tienes que coger lo que los griegos llaman cenco (alazor), tienes que hacer una harina y añadirla a la miel en el momento de hacer los dulces.» (Guiu, 2007)

VII, XI. Dulces caseros y leche especiada.

1. «Dulces caseros. Tomas dátiles sin semilla y los llenas con nuez, piñones o pimienta molida. Echas por fuera sal, los fríes con miel cocida y lo presentas.»

2. «Otra opción para dulces. Toma panecillos de mosto africano, de los mejores, quítales la corteza y ponlos con leche. Cuando estén macerados, mételos en el horno, pero no mucho rato para que no se queden secos. Lo sacas calientes, los untas con miel y los pinchas para que se empapen. Echas pimienta y presentas.»

3. «Otra opción de dulces. Coges pan del mejor trigo, le quitas la corteza y haces trozos grandes. Lo pones con leche, los fríes con aceite, echas miel por encima y lo presentas.»

4. «Dulces con pimienta. [...]pones miel, vino puro, vino de pasas y ruda. Pon piñones, nueces y sémola hervida. Añades avellanas tostadas cortadas pequeñas y lo presentas.»

5. «Otra opción para dulces. Mueles pimienta, piñones, miel, ruda y vino de pasas, y lo cueces con leche y pasta. Cuando esta masa esté compacta, la cueces con unos cuantos huevos. La untas con miel y la presentas después de espolvorear pimienta por encima.»

6. «Otra opción para dulces. Tomas flor de harina y la cueces con agua caliente para hacer unas gachas muy espesas. Después, la extiendes sobre la bandeja. Cuando se haya enfriado, la divides como si fueran dulces y la fríes con el mejor aceite. Sacas los trozos, los untas con miel, echas pimienta y los presentas. Queda mejor si lo haces con leche en vez de agua.»

7. «Tiropatina[3]. Tomas una cantidad de leche de acuerdo con la capacidad de la bandeja y la mezclas con miel, como si fuera para un plato con leche, pones cinco huevos por cada sextario, tres por medio sextario. Lo disuelves bien hasta que quede un solo cuerpo, lo cuelas sobre una cumama y lo cueces a fuego lento. Cuando haya cogido, espolvoreas pimienta y lo presentas.»

8. «Huevos batidos con leche. Da vueltas, hasta llegar a una perfecta disolución, a cuatro huevos con medio sextario de leche y una onza de aceite. En un sartén, pones un poco de aceite y, cuando hierva, echas la preparación que has hecho. Cuando este cocido, por un lado, la pones en un plato, viertes miel, echas pimienta y lo presentas.» (Guiu, 2007)

Además de estas recetas Apicio añade una receta muy importante para los romanos la cual indica cómo convertir la miel mala en miel comestible. La receta de dicha modificación es la siguiente:

I, XV. Para adobar la miel mala.

«La miel mala la harás buena para vender si mezclas una parte de miel mala con dos de miel buena.» (Guiu, 2007)

También añade este autor como identificar una miel comestible de una que se encuentra en malas condiciones, ya que al ingerir miel que está en mal estado puede llevar a tener problemas estomacales, visiones o problemas intestinales. La receta es la siguiente:

I, XVI. Cómo descubrir la miel mala.

«Introduces una mecha en la miel y enciendes. Si la miel es pura, la mecha se quemará.» (Guiu, 2007)

Dentro del recetario romano redactado por Apicio se encuentran una gran cantidad de recetas de cazuelas con distintos alimentos principales, estas van desde los pescados hasta las carnes. Las cazuelas que son descritas por este autor son guisos de diferentes alimentos, pero todas ellas tienen en común que tiene como principal condimento para su elaboración la miel; esto es debido a que la mayor parte de los alimentos que se consumían en Roma tenían un sabor muy fuerte o mucha acidez por lo que se utilizaba la miel para suavizar y matizar los sabores.

En el mundo romano no había formas para conservar los alimentos como hoy en día se conoce por lo que se llevaba a cabo diferentes técnicas para poder mantener los alimentos en un estado apto para la alimentación. Una de las técnicas de conservación tenía como principal producto la miel; su utilización era debida a las propiedades antimicrobianas y antioxidantes de este producto, ya que en el interior de este no puede reproducirse ningún tipo de bacteria u hongo haciendo que se mantenga en el estado originario. La técnica consistía en recubrir los alimentos con miel y ponerlos a secar; este proceso se llevaba a cabo, principalmente, en invierno por la temperatura ambiental y era principalmente utilizado para las carnes (tanto frescas como cocidas), frutas (las cuales tienen que tener el pedúnculo para que no se deshidratara) y las legumbres. Las piezas conservadas tenían que tener un especial cuidado para que no se entrelazaran entre ellas para una buena conservación. Apicio en una de sus recetas informa de cómo se debe conservar la carne para que se conserve un estado óptimo, la receta es la siguiente:

Libro I, VIII.

«La carne fresca, del tipo que quieras, se cubre con miel, pero procura colgar el recipiente donde la pongas y, cuando lo desees, podrás utilizarla. Este proceso funciona mejor en invierno. En verano, la carne durará pocos días. Para la carne cocida, también lo harás así.» (Guiu, 2007)

La miel era utilizada también en las bebidas romanas, en la mayoría de las ocasiones para complementar el sabor del ingrediente principal. Las tres bebidas que tenían miel eran el hidromiel, oxymiel y el mulsum.

El hidromiel es una bebida fermentada hecha con miel y agua, con la mezcla de ambos elementos se producía una fermentación produciendo una bebida alcohólica; se cree que su origen viene de los pueblos germanos que los romanos tomaron la receta en su conquista. Era tan relevante dentro de la alimentación romana que autores como Plinio o Paladio dejaron la muestra de estos productos en sus obras. Plinio en su Historia Natural (Hernández, 1999) especifica que se puede hacer «vino de agua y miel»; para su realización aconseja guardar agua de lluvia cinco años o cocerla hasta reducirla a una tercera parte, añadirle un tercio de miel añeja y dejarlo reposar durante 40 días al sol, también añade que algunos la tapan al décimo día. Paladio en su obra Tratado de Agricultura (Moure Casas, 1990) comenta la preparación de esta bebida como:

«Al comenzar los días de la canícula se coge de vísperaagua pura de un manantial. En tres sextarios de agua se mezcla un sextario de miel sindescabezar y, después de distribuirla cuidadosamente en vasijas de arrope, se resolverá,agitando los propios recipientes durante cinco horas seguidas por muchachos impúberes.Luego se deja estar a la intemperie durante cuarenta días y cuarenta noches.»

Otra de las bebidas con miel es el denominado oxymiel es una bebida realizada a base de vinagre, agua y miel. En la mayoría de las ocasiones era utilizado como suplemento en las recetas para potenciar los sabores de los alimentos. Plinio (Hernández, 1999) hace referencia a la preparación de oxymiel nos informa que hay que hervir diez veces dos libras de miel, cinco de vinagre añejo, una libra de sal marina y cinco sextarios de agua de lluvia, todo esto es mezclado y dejado reposar como los vinos para una mejor calidad.

Otra de las bebidas realizadas con miel y que tuvo un gran consumo dentro del mundo romano fue el muslum, una bebida realizada con vino, miel y especies al gusto. Además, tiene como principal característica que es muy suave para el paladar y fácil de beber[4]. La elaboración se llevaba a cabo el vertido de la miel directamente en la cuba de prensados de las uvas, tras esto se dejaba la mezcla en recipientes y se dejaban fermentar durante un tiempo aproximado de unas tres semanas. El mulsum era condimentado con especies como la pimienta, pero esta labor se realizaba una vez fermentado el vino. El nombre producto viene de una de sus características ya que el sustantivo «mulsum» viene del infinitivo «mulclere» que significa acariciar, ya que el gusto que daba al paladar era muy cálido y suave.

Apicio en su obra De re coquinaria (Guiu, 2007) menciona dos tipos de mulsum uno denominado «vino prodigioso condimentado» y el otro «Vino condimentado con miel» que se elabora para los viajes largos para que durante el trayecto la elaboración no se estropee denominado. Las recetas de dichos vinos son las siguientes:

Libro I, I.

«Receta del prodigioso vino condimentado: pon, en un bote de cocina, quince libras de miel, después de haber puesto dos sextarios de vino para que, durante la cocción de la miel, reduzca el vino. Caliéntalo en un fuego lento de madera seca y, mientras se cuece, das vueltas con un cucharón. Si empieza a hervir, detén el hervor con un chorro de vino o retíralo del fuego. Entonces, volverá a su estado normal. Cuando se haya enfriado completamente, vuelve a encender el fuego. Esta operación debe realizarse dos o tres veces, y cuando, por última vez, se retira del fuego, se deja reposar hasta el día siguiente y luego se espuma. Entonces, pon cuatro onzas de pimienta molida, tres escrúpulos de resina de lentisco, un solo adarme de hoja de nardo y uno de azafrán, cinco semillas tostadas de dátil y el mismo número de dátiles macerados en vino; sin embargo, antes debes verter un poco de vino de calidad, en cantidad suficiente para que la mezcla quede suave. Una vez preparado todo esto, añade dieciocho sextarios de vino ligero. Cuando acabes, usa carbón para purificar.» (Guiu, 2007)

Libro I, II

«Vino condimentado que no se estropea y que puede tomar el viajero durante un largo trayecto. Pon pimienta molida con miel ya espumada en un cántaro de los que se utilizan para el vino condimentado. Cuando quieras, según lo que tengas que beber, sacas miel o pones vino. Sin embargo, si se trata de un vaso para bebidas, añade un poco de vino al vino con miel y, así, después de la adición de la miel será más fluida.» (Guiu, 2007)

Tanta relevancia tenía este producto dentro de la alimentación y la vida romana que los recién nacidos romanos eran alimentados los primeros días de sus vidas con miel ligada con agua, ya que se consideraba que el calostro de la leche materna de los primeros días no era bueno para los bebes. Era una fuente de energías y vitaminas que se le aportaba a los bebes.

Además del uso de este producto en los platos cotidianos en Roma, la miel era introducida dentro de la dieta de los ejércitos romanos, puesto que era una fuente de energías extras que hacía que los soldados se mantuviesen con energías durante toda la campaña bélica. Era tan abundante el uso de la miel en la legión que fue utilizada en ocasiones como forma de ataque contra los ejércitos; un ejemplo es la batalla que enfrento a las tropas de Pompeyo contra las de Mitrídates VI del Ponto en el año 65 a. C., los aliados de Mitrídades, los heptakometes, colocaron colmenas con miel tóxica a lo largo de la ruta de las legiones provocando en el ejercito de Pompeyo problemas de delirios y nauseas haciendo que cayeran derrotados con facilidad.

Otro uso muy destacado dentro del mundo romano era el consumo de miel durante el primer mes de matrimonio. La tradición romana imponía que la madre de la novia debía dejar una vasija con miel pura para que la comieran durante un mes; esto se debe a que se tenía a la miel como un vivificante de la fertilidad y como fuente de energías tras los encuentros sexuales. Por este motivo ha llegado a nosotros el término «luna de miel», que el tiempo que trascurre tras la boda.

La miel estaba tan estimada por los romanos como alimento multivitamínico que durante las reuniones o las fiestas era muy común entre los anfitriones tener un regalo para los presentes al acto y unos de estos regalos era una porción de miel; estos regalos eran introducidos en una copa mediante unas tarjetas y eran asignados de forma aleatoria. Esta escena aparece en la obra el Satiricón (De Lama, 2000) de Petronio.

[1] Volatería. Según la RAE tiene como significado caza de aves o conjunto de diversas aves. En esta ocasión son todas aquellas aves que se encuentran dentro del recetario romano.

[2] El embamma es un aliño. Se trata de mezclar mosto y vinagre (en poca cantidad) y cocerlo hasta reducirlo tres cuartas partes. Se puede añadir mostaza y menta.

[3] Es un equivalente al flan actual, una especie de crema de leche cocida al baño María.

[4] Hoy en día se podría equiparar al uso del vino Manzanilla que se tiene en la gastronomía española, en donde es utilizado como aperitivo y de gran consumo por su sabor suave.

La miel y la medicina

La miel ha sido un producto muy requerido desde épocas muy antiguas, en las culturas egipcias y griegas la miel toma una gran relevancia y será tomada por pueblos posteriores. Dentro de la terapéutica melada es prácticamente igual en la farmacia romana y en la griega. Para la utilización de la miel en la medicina debía de estar precocinada con bastante temperatura, se utilizaba tanto sola como formando parte de bebidas meladas o como excipientes de otros fármacos.

El autor griego Galeno de Pérgamo (Pérgamo, 129-Roma, c. 201/216) fue médico, cirujano y filósofo y todos sus tratados fueron imitados en Roma. No está dentro de la literatura latina, pero todos sus escritos de farmacología ayudaron a los autores posteriores o coetáneos a la elaboración de sus obras. Un ejemplo de la influencia de este autor en la literatura latina dedicada a la medicina es el autor que se va a mostrar a continuación.

Dentro del mundo romano se encuentran un gran número de autores que nos informan de los remedios medicinales melosos, pero es Pedacio Dioscórides Anazarbeo quien en su obra De materia médica (García Valdés, 1998) notifica todos los remedios que existían en el mundo romano en el cual aparece en un amplio número este producto. Esta obra se divide en cinco libros con una amplitud similar; en todos los libros aparece este producto, pero es en el libro dos en donde aparece un apartado dedicado especialmente a la miel. Esta obra fue compuesta en la segunda mitad del siglo I d. C., pero ha tenido una gran cantidad de modificaciones durante el transcurso de los siglos en donde editores y copitas añadieron y quitaron información que estos creían preciso.

- El libro primero aparece un total de 129 materia médicas de las cuales 44 tienen formaciones farmacológicas con productos apícolas. Dentro de estas 44 materias aparecen un total de 52 recetas médicas con miel y en 21 ocasiones con la cera. Aparece un producto denominado «oleomiel» denominado de esa forma por su aspecto meloso, pero el cual no lleva ninguna cantidad de miel. Las principales recetas que aparecen en este apartado son de origen oftalmológico, denominados Liquidae oculares compositiones o Hygrocollirium ad habetudinem oculorum, son las siguientes:

- Casia: requerida en los remedios oftálmicos para problemas de vista penetrante aplicada con un ungüento con miel, puesto que esta tiene una virtud constrictiva. (1, 120)

- Balsamero: Receta para limpiar las nubes que aparecen en las pupilas por el carácter calorífico de la miel, aplicado con cerato rosado. (1, 128)

- Cáncamo: Con aguamiel quita con rapidez las cicatrices de los ojos y desleído en vino cura la ambliopía [ojo vago]. (1, 132)

- Perfume de azafrán: Remedio que al mezclarlo con la cera actúa contra la formación de los glaucomas. (1, 154)

- Mirra: Con casia y con miel cola las llagas de los ojos y limpia los leucomas y las sombras de las pupilas y elimina los tracomas. (1, 163)

- Terebinto: Con miel ayuda a las pestañas que están en el parpado incrustadas y no salen de forma natural. (1, 173)

- Ciprés: Añadiéndole nueces majadas con vinagre y mezcladas con cerato contra las inflamaciones de los ojos. (1, 179)

- Álamo blanco: Las pequeñas esferas que aparecen en la germinación de las hojas son majadas con miel para el tratamiento de la ambliopía (denominado ojo perezoso). (1, 185)

- Amurca (el poso de la aceituna exprimida): Con vino melado se usa en medicinas oftálmicas como colirios. (1, 202)

- Zumaque: Hojas con vinagre y miel son utilizadas contra los abscesos de la glándula lagrimal y contra la aparición de ulceras malignas. (1, 210)

- Mejillón: mezclándolo con la miel para las medicinas oftálmicas, ya que elimina las impurezas de los párpados y resuelven los leucomas y las nubes de diferentes tipos de pupila. (1, 237)

- Caracol terrestre: Su ungüento con miel utilizado para la limpieza de las cicatrices de los ojos, leucomas, efélides y ambliopía. (1, 239)

- Huevo: La clara de huevo es utilizada contra las inflamaciones de los ojos añadiéndoles un poco de lana y aplicándole aceite rosado y vino con miel. (1, 235)

- Golondrina: Comida directamente agudiza la vista. Quemada en una olla, las cenizas aplicadas como ungüento con miel provoca una vista penetrante. (1, 258)

- Grasa: La grasa extraída de los peces de río, en ungüento, derretida al sol y mezclada con miel, mejora la vista. La grasa de víbora es eficaz contra la ambliopía y también contra las cataratas al mezclarla con resina de cedro y con miel ática y con igual cantidad de aceite viejo. (1, 277-278)

- Orina: Debe cocinarse en un vaso de cobre, con miel corrige las cicatrices, manchas de la córnea y nieblas de la vista (1, 283-284)

- Miel: Es requerida para limpiar las sombras oscuras de las pupilas. (1, 285)

- Lenteja: Cocida con meliloto o membrillo a las cuales se le añade miel para las inflamaciones de los ojos. (1, 302)

- Lechuga cultivada: Realizando un licor de estas con ojimiel, dos óbolos de peso, elimina las acuosidades, purifica las manchas de la córnea y nieblas de la vista. (1, 323)

- Cebolla: Realizando el zumo de cebolla y mezclándolo con miel ayuda a las ambliopías, elimina las manchas de la córnea, nubecillas y comienzos de cataratas. (1, 331)

- Ajo: La mezcla de ajo quemado con miel es utilizado para la aplicación contra las contusiones del cutis y especialmente para la parte inferior de los ojos. (1, 333)

- Mostaza: Este producto mezclado con miel o grasa animal es utilizado para eliminar impurezas del rostro. Su zumo, con miel es conveniente contra la ambliopía y, aplicándolo como ungüento, contra las asperezas de los párpados. (1, 334)

- Ciclamen: La utilización del zumo con miel es utilizado contra las cataratas y contra la ambliopía. (1, 342)

- Murajes: Mezclado con miel ática, elimina las manchas de la córnea y es beneficioso contra la ambliopía. (1, 357)

- Celidonia mayor: Su zumo mezclado con miel y cocido en un recipiente de cobre sobre las brasas, es utilizado para mejorar la agudeza visual. (1, 360)

- Centaurea sutil o menor: "Su zumo es muy útil para las medicinas oftálmicas, porque, con miel, resuelve las sombras de las pupilas

- Tragacanta: Goma usada "para medicinas oftálmicas" en forma de electuario con miel (1, 382)

- Aloe: Este producto mezclado con miel es utilizado para la eliminación de las ojeras y las contusiones de los ojos, alivia dolor de la blefaritis y de los lagrimale. Además, es testado para las medicinas de los ojos, en un vaso de cerámica limpio y candente, moviéndolo con una cuchara, hasta que se abrase de forma homogénea. Se lava, separando lo arenoso como inútil, y se coge lo muy graso y homogéneo. (1, 385)

- Ajenjo: Su mezcla con miel las contusiones de ojos y ambliopías. (1, 386)

- Mejorana: La utilización de sus hojas secas aplicadas con miel ayudan a resuelve las contusiones en torno a los ojos. (1, 399)

- Ruda: Su zumo mezclado con zumo de hinojo y miel y echado en los ojos, es beneficioso contra la vista débil. (1, 404)

- Ruda silvestre: Las hojas recién nacidas majadas con miel, con vino, con piel de gallina, con azafrán y con zumo de hinojo, es beneficioso contra la ambliopía. (1, 405)

- Libanótide: La realización de zumo de la raíz y de la planta mezclado con miel y aplicado como ungüento para la aguda visual. (1, 424)

- Silfio: El licor de sus hojas y del tallo es untado con miel, agudiza la vista y resuelve la catarata que comienza. (1, 430)

- Sagapeno: Disuelto su licor en la miel para la limpieza las cicatrices de los ojos, fortifica la vista, elimina las sombras de las pupilas de los ojos y las cataratas. (1, 432)

- Euforbio: Su licor es aplicado como ungüento y tiene virtud de resolver los problemas de cataratas. El método de aplicación es abrasar durante un día entero, por eso se mezcla con miel y con colirios, en proporciones al problema requerido. (1, 433)

- Hormino: Es mezclado con miel para eliminar las manchas de la córnea (árgema). (1, 463)

El libro segundo va dedicado a los productos medicinales de origen animales entre ellos las colmenas de la cual sale la miel, la cera y propóleos. Dentro del libro se recoge 186 materias médicas de las cuales 57 están compuestas por productos de las colmenas. La miel aparece reflejada de 110 formas diferentes dentro de las 57 materias, la cera de 16 maneras y el propóleos de 5 formas en los usos farmacéuticos que aparecen. En los apartados 82, 83 y 84 este autor dedica especial atención a los usos farmacológicos que tiene como componente principal o en ocasiones único la miel, la cera o propóleos; aparece reflejado en su obra de la siguiente forma:

«La miel ática ocupa el primer lugar, y de ésta la llamada himetia. Luego la de las islas Cícladas y la de Sicilia, llamada hiblea. Es muy estimada la muy dulce y aguda, bastante olorosa, rubia dorada, no fluida, viscosa y elástica, y al ser estirada se va tras el dedo.

Tiene virtud detersiva, desopilativa, estimulante de los humores, por eso conviene a las llagas sucias y hondas, administrada como enema.

Cocida y aplicada, conglutina las partes separadas; cocida con alumbre líquido y aplicada como ungüento, cura los empeines; instilada tibia con sal mineral molida, los zumbidos y los dolores de oídos, y aplicada como ungüento mata piojos y liendres. Restablece la piel a los circuncidados de forma incompleta, si se ablanda el prepucio con miel, especialmente después del baño, durante treinta días. Limpia también las sombras oscuras de las pupilas. Y, aplicada, como ungüento y gargarizada, cura lo relacionado con la tráquea, las amígdalas y la esquinancia.

Provoca también la orina y es conveniente contra la tos y para los mordidos por serpientes, y tomada caliente con aceite rosado, contra la poción de meconio; contra los hongos y mordeduras de perro rabioso, tomada en forma de electuario o bebida. La miel cruda produce inflamaciones de vientre e irrita la tos, por eso se debe administrar espumada. La mejor es la de primavera, luego la de verano. La de invierno, por ser más gruesa, es peor y está llena de cerintos.

La miel de Cerdeña, que es amarga por ser el pasto de ajenjo, es conveniente para las efélides y manchas del rostro, aplicada como ungüento.

En Heraclea del Ponto, en ciertos momentos del año, a causa de cierta particularidad de las flores, se produce una miel que quita el sentido, con un gran sudor, a quienes la toman. Se les socorre haciéndoles comer ruda y beber salmuera y vino mezclado con miel, y, cuantas veces vomiten, que coman de nuevo lo mismo. Es aguda y, por medio de su olor, provoca estornudos. Aplicada como ungüento con costo, limpia las efélides; con sal, elimina la equimosis.

Se llama también 'azúcar' algo que es una especie de miel cuajada, en la India y en la Arabia Feliz, que se encuentra sobre las cañas, semejante a la sal en su constitución y que se deshace entre los dientes como la sal. Disuelta en agua y bebida, es buena para el vientre y para el estómago, es útil para la vejiga dañada y los riñones y, aplicada dentro en un ungüento, limpia también las sombras de las pupilas de los ojos.

La cera mejor es la rojiza y grasa y la olorosa y con una cierta exhalación meliflua. También es pura y de clase la de Creta o la del Ponto. Ocupa el segundo lugar la blanquecina por naturaleza y grasa. La cera se blanquea del siguiente modo: rayendo y limpiando la blanca muy grasa, métela en un recipiente nuevo, echándole encima suficiente agua marina, cuécela espolvoreándole dentro un poco de nitro. Cuando levante dos o tres hervores, apartando la olla y dejándola enfriar, saca la torta de cera y, raspándole toda la suciedad, si hubiera algo alrededor de ella, cuécela por segunda vez, añadiéndole otra agua marina.

Una vez hervida de nuevo la cera, según se ha expuesto, saca el recipiente del fuego y, asentándola suavemente en el fondo de una olluela nueva, mojada previamente con agua fría, haz caer suavemente en la cera agua fría, remojándola de manera que toque sólo la superficie, para que arrastre lo mínimo de cera y la haga solidificarse por sí sola. Cuajada la primera torta, sácala y, segunda vez, asienta la base de la olluela, refrescándola con agua, y haz lo mismo hasta que la recoja toda. Por lo demás, enhilando las tortas, separadas unas de otras, cuélgalas; humedécelas continuamente colocándolas de día al sol, de noche a la luna, hasta que se vuelvan blancas. Si alguien quiere blanquearlas en extremo, que haga las demás cosas de la misma manera, y las cueza muchas veces.

Algunos en lugar de agua marina cuecen la cera en salmuera muy fuerte del modo antedicho, una o dos veces; después la cogen con un jarrito sutil y redondeado, con un mango; luego extendiendo las tortitas sobre hierba tupida, las asolean, hasta que se vuelvan muy blancas. Aconsejan realizar este trabajo en primavera, cuando aún el sol es débil en su fuerza y suministra humedad, para que no se derrita.

Todo tipo de cera tiene virtud calorífica, emoliente y pletórica con moderación. Se mezcla también en los brebajes contra la disentería. Bebida la cantidad de diez granos del tamaño del mijo, no deja cuajarse la leche de las mujeres que crían.

Del propóleos debe elegirse el rubio, oloroso y semejante al estoraque en su exhalación, blando con gran sequedad y dúctil al modo de almástiga. Es muy calorífico, epispástico y expelente de espinas. Mitiga la tos antigua, administrado en sahumerio. Y, aplicado, hace desaparecer también los empeines. Se encuentra alrededor de las bocas de las colmenas, cerúleo por naturaleza.» (García Valdés, 1998)

El libro tercero redacta 158 materias médicas de las cuales 57 tiene compuestos por productos apícolas de las cuales aparecen 90 recetas con miel y 16 preparaciones farmacológicas con ceras.

El libro cuatro aparecen 192 materias medicas de las cuales 64 aparecen con remedios apícolas para las diferentes dolencias, en concreto aparecen 92 recetas compuestas de miel y 10 recetas con cera.

El libro quinto está enfocado a los distintos beneficios farmacológicos compuestos por vinos y minerales aparecen 162 materias médicas de las cuales en 45 dolencias tratadas con los productos apícolas. La miel aparece en 99 formas y usos diferentes y la cera en 14 formatos.

Otro autor que nos aporta información sobre recetas compuestas por productos apícolas es Plinio es su obra Historia natural narra el uso de la miel para aumentar el apetito sexual. Este autor recomienda el uso de los propóleos usando los aguijones introduciéndolos en la carne para reducir las inflamaciones y para ablandar las durezas de la piel.

Celso Cornelio Aulo en De re medica dentro de su obra De Artibus narra los efectos beneficiosos con los que contaba el veneno de las abejas denominada apitoxina, era requerida como tratamiento para enfermedades musculares, circulatorias, cutáneas y contra el envejecimiento. (Martínez Saura, 1996)

Dentro de la farmacología mélica en el mundo romano existían diversas bebidas que contenían propiedades curativas, una amplia mayoría procedían de la medicina griega. Se destacará las siguientes:

- Vino Melitite. La preparación de esta bebida se llevaba a cabo disolviendo miel en el mosto de uva, añadiéndole sal y dejándolo fermentar. Este producto era indicado para aliviar las dolencias del aparato digestivo y renal, para las articulaciones y para aliviar la depresión nerviosa.

- Vino muslum. Era utilizado como un potente antidiurético.

- Vino cydonite. Denominado también Melite. Para su elaboración se utilizaba zumo de membrillo y miel, se dejaba fermentar y se producía un producto con sabor metálico astringente. Era requerido para procesos disentéricos[1] y en las enfermedades hepáticas y renales.

- Hydromiel o Agua musla. Su utilización en crudo era requerida como purgante, mezclada con aceite era utilizada para activar los vómitos en los en los envenenamientos, y si era cocinada era tomada por sus propiedades tónicas y expectorantes.

- Thlassomeli. Este producto se realizaba con agua de lluvia, agua de mar y miel a partes iguales. Tenía propiedades purgantes.

- Oxymel. Este producto era considerado beneficioso ya que tenía propiedades purgantes, antigotosas, antipiréticas, era requerido cuando se producían intoxicaciones por opio, utilizado en las afecciones de los oídos y se hacía gárgaras con este producto para la amigdalitis.

- Melomeli. Su elaboración se hacía mediante membrillos rebozados con miel y se mantenían durante un año, tras este periodo se extraía la miel y el producto resultante tenía las mismas propiedades que el vino Muslum. Era denominado también Cydinomeli.

- Hydromelo. Elaborado con una medida de Melomeli y dos de agua cocida para hacerlo menos meloso. Este producto tiene las mismas propiedades que el Melomeli.

- Omphacomeli. Este producto se realizaba con el exprimido de uvas no maduras de las cuales se sacaba un zumo que se mezclaba con miel y se dejaba al sol. Era requerida esta bebida para problemas estomacales.

- Pigmentum. Un producto realizado con vino, miel y especias. Esta bebida se les daba a aquellas personas que tenía cuadros de fiebres y tenían que estar hidratados.

Al igual que en el mundo griego los romanos tenían la creencia de que la miel contaba con un origen celeste, por este motivo se utilizaba para embalsamar los cadáveres antes de la inhumación y para que no se llevara a cabo la putrefacción. Además, era requerido este producto para las mordeduras de las serpientes, símbolo de la muerte por lo que la miel se mostraba como lucha contra la muerte.

Este producto contaba con tanta fama en el mundo romano que los legionarios romanos portaban durante la campaña como medicina para el combate pequeñas bolsitas que contenían una porción adecuada de este producto.

Además de aportar todos estos medicamentos apícolas y en una época en que la medicina no logra liberarse del espíritu empírico y supersticioso, era muy recurrente entre los médicos el uso de las cenizas de abejas en múltiples dolencias como vómitos, afecciones renales, diarreas y trastornos genitales.

[2] La disentería o procesos disentéricos son trastornos inflamatorios del intestino (gastroenteritis), especialmente en la zona del colon produciendo una diarrea grave que contiene moco o sangre en las heces.

Apicosmética

El uso de la miel dentro del mundo de la cosmética llegó al mundo romano mediante las civilizaciones griega y egipcia. La cosmética en el mundo romano no solo se realizaba solo para el cuidado del cuerpo como adquirir o aparentar belleza o por motivos higiénicos, sino que tenía componentes religiosos y componentes sociales. La mayoría de los cosméticos no llegaban a la gran mayoría de la población, la mayor parte de los productos que llevaban miel en su elaboración eran utilizados por la mayoría de la población por su fácil adquisición.

La depilación para los romanos era considerada una actividad esencial dentro del cuidado del cuerpo y de la higiene tanto para los hombres como para las mujeres. Unos de los productos que se utilizaban para llevar a cabo este proceso era la miel que se calentaba y se dejaba enfriar igual que la cera que en la actualidad se utiliza.

Los perfumes que se conocían en el mundo romano eran muy utilizados, ya que era símbolo de nobleza y de poder. El autor Plinio El Viejo recoge en su obra Historia Natural algunos de los perfumes más utilizados por los romanos en los cuales unos de los principales componentes en su elaboración es la miel, ya que aporta una gran cantidad de aromas al producto. A continuación, se expondrá los nombres de los perfumes y sus ingredientes principales:

- Metopium: Aceite egipcio de almendras amargas, al que se añade onfacium[1], cardamomo, junco, cálamo, miel, vino, mirra, semilla de bálsamo, gálbano y resina de Terbinto.

- Rhodinum: El más simple aceite de rosas al que se le añade onfacio, pétalos de rosa, cinabrio, cálamo, miel, junco, flor de sal o ancusa y vino.

- Myrthum: Se mezclan aceites muy baratos de mirto y laurel a los que se añade mejorana, lirio, hinojo griego, mirra, canela, nardo, junco y cinamomo.

- Susinum: El más delicado de todos, se compone de lirios, aceite de bálano, calámo, miel, cinamomo, azafrán y mirra.

- Megalium: Se hace de aceite de bálano, cálamo, junco, madera de bálsamo, canela y resina. Una peculiaridad de este perfume es que se remueve mientras hierve hasta que deja de oler, una vez que se ha enfriado retoma su olor.

- Nardinum: Se compone de onfacio, aceite de bálano, junco, nardo, amomo, mirra y bálsamo.

- Regale unguentum: Es el perfume más selecto de todos, puesto que todos sus ingredientes eran importados a Roma desde diferentes territorios de fuera de Italia. Sus ingredientes son mirabolano, nardo, amomo, cinamomo, cardamomo, espiga de nardo, garum, mirra, canela, storax, láudano, opobálsamo, cálamo y junco sirios, oenante, malobrato, sericato, flor de henna, aspálato, pannax, azafrán, ciperácea, mejorana, miel y vino.

Uno de los elementos cosméticos donde se hace más relevante el uso de la miel como elemento principal para su elaboración es en las cremas o ungüentos. La miel era utilizada para mezclar los elementos sólidos con los que se llevan a cabo dichas cremas, los principales elementos sólidos utilizados eran placenta de algunos mamíferos, hiel, orina, leche, grasas, estiércol de animales o harina de trigo o habas. La miel era utilizada por sus propiedades antioxidantes y antibacterianas que hacían que los productos perecederos que utilizaba no se deterioraran y conservaran todas sus propiedades.

De Grecia llegó de manos de Galeno las recetas de dos cremas a base de miel que su uso se extendió por todo el mundo romano. Estas cremas eran utilizadas para solucionar los problemas cutáneos como la psoriasis, dermatitis, acné o la sequedad de la piel. Una de las cremas de este autor es el denominado cerato que es una composición a bases cera y aceite que no contiene ningún tipo de resina; esta crema está indicada para reparar y proteger la piel. Este autor también utilizó la cera virgen de abeja como base protectora de la piel, esta base tenía como características aislar la piel de los factores ambientales como la humedad, el polvo o el sol manteniéndola hidratada. Los aceites más frecuentes que se utilizaban en la creación del cerato eran el aceite de almendras y el de oliva, adquiriendo con este un color amarillento. Con el paso del tiempo el uso de los aceites se fue perdiendo, ya que producían irritaciones cutáneas porque se demoraba mucho su uso.

El propio Ovidio en su obra De medicamine faciei ofrece la receta de una crema para alisar la piel, la cual tiene como uno de sus ingredientes es una cantidad considerada de miel.

«Limpia la cebada, que envían por mar los colonos libios, de paja y de cáscaras. Macera una medida de cebada en diez huevos (que la cebada pelada no sea más de dos libras). Cuando esto se seque por la acción del viento, haz que lo triture una burra lenta con una muela rugosa. Añade a esto los cuernos caídos por primera vez a un ciervo longevo (que no sea más de una sexta parte de una libra). Cuando se hayan mezclado los dos polvos harinosos, pásalo enseguida por un tamiz en un cofre de trigo. Añade doce bulbos de narciso sin corteza, que se pican en un mortero de mármol con mano rápida. Mezcla un sextante (dos onzas) de goma con semilla Toscana. Se añade a esto nueve veces tanto o más de miel. Cualquiera que aplique esta receta en la cara, lucirá más lisa que su propio espejo.» (Pociña, 1977)

En la obra Historia Natural de Plinio aparece una receta para las cicatrices que contiene una gran cantidad de miel para su finalización.

Otro tipo de crema muy utilizado por las mujeres romanas era las cremas blanqueadoras para el rostro, sobre todo, ya que un tono pálido en el rostro era símbolo de permanecer a una clase social alta (las matronas de las familias ricas no tenían la necesidad de estar al sol y cuando salían se cubrían con sombrillas). Las principales cremas blanqueadoras se elaboraban con albayalde[2] mezclado con miel haciendo que emulsionaran; estas se debían dejar durante toda la noche en el rostro y retirarla a la mañana siguiente para retirar todas las impurezas. Es el autor Ovidio quien redacta esta receta en su obra Cosmético para el rostro femenino. Este producto iba indicado para suprimir las manchas del cutis.

«Aplicados los cosméticos que se sacan del nido de las aves quejumbrosas, lo que llaman alcyoneum, ponen en fuga las manchas de la cara. Si me preguntas qué peso me parece suficiente, el que resulta de una onza dividida en dos partes; para que ligue y se pueda aplicar adecuadamente por el cuerpo, añade miel dorada procedente de las colmenas del Ática.» (A., 1977)

Este autor también añade una receta de una crema facial dedicada a las mujeres que debía ser utilizada para mantener la piel hidratada y pálida. Esta receta tiene una gran cantidad de miel en el final de su receta para poder mezclar todas las resinas con las que se llevaba a cabo.

«Aprended de qué manera podrá resplandecer una tez pálida después que el sueño haya relajado vuestros delicados miembros. Coge cebada de la que han enviado en naves los agricultores de Libia y despójala de paja y cáscara; toma una cantidad igual de yero lo macerado en diez huevos, de modo que los granos de cebada, mondados, pesen dos libras. Cuando todo ello se haya secado por el soplo del viento, manda que una pollina lenta lo triture con una muela áspera; muele también cuernos de ciervo vivaz, de los primeros en caer, y añade a la mezcla la sexta parte de un as completo. Y después de mezclarlo con harina fina, críbalo todo a punto seguido por un tamiz de incontables mallas; agrégale doce bulbos de narciso sin cáscara, triturados con diestra vigorosa en un mortero de mármol limpio, y un sextante de goma con harina de trigo toscano; y a ello échale nueve veces otro tanto de miel. Toda mujer que impregne su rostro con este cosmético, resplandecerá más lisa que su mismo espejo.» (A., 1977)

Otro tipo de mascarilla facial que era muy requerida entre las mujeres romanas y que era utilizada por las noches para el cuidado facial era una mascarilla a base de flor de harina, miga de pan diluida, huevos secos, harina de cebada machacada en un mortero con asta de ciervo, bulbos de narciso triturados, arenilla de vino, harina de trigo y miel.

Los romanos utilizaban un tipo de ungüento para blanquear y pulir los dientes el cual tenía como uno de sus ingredientes principales la miel. Para hacer este dentífrico se utilizaba harina de cebada con sal, miel y jugo de calabaza con vinagre.

Un ejemplo de las cremas utilizadas por los romanos es el recipiente de crema en pequeño recipiente perfectamente conservado en Southwark, cerca del Río Támesis, en yacimientos datados del año 50 d. C. A continuación, se mostrará una imagen de dicha crema.

[1] Onfacium: es el aceite que se extrae de la prensa de aceitunas verdes.

[2] El término albayalde designa el carbonato básico de plomo (II), un pigmento empleado tradicionalmente en pintura artística, y, por extensión, también al color de ese pigmento.

La miel y la religión

En el mundo de la religión romana la miel era considerada como símbolo de inmortalidad y estará presente en una gran cantidad de hechos dentro de los diferentes apartados de la religión. La presencia de este producto en la religión romana viene de la influencia de los diferentes pueblos conquistados por esta civilización. La mayor influencia del uso religioso de este producto viene del mundo helénico y de la cultura norteafricana, en especial la cultura egipcia.

Dentro de la mitología romana se encuentran distintos dioses que tiene relación con este producto o que tiene como símbolo la representación del mismo. En la mayoría de los dioses que se van a mostrar tienen relación con la llegada de este producto a las manos de los hombres.

La diosa romana Flora es considera como la portadora de la miel a los hombres; esta diosa ejercía su poder sobre la primavera y se encargaba de que las plantas floreciesen. Al igual que la gran parte del panteón romano esta venía de su antecesora griega Cloris. El mito de esta diosa explica que en un día de primavera Céfiro el dios de la primavera, al verla vagar por los campos se enamoró de ella, la rapto y se casó con ella. Por compensación Céfiro le dio a Flora el don de reinar las flores de los huertos y campos cultivados, por este motivo se le considera portadora de la miel a los hombres. En su honor se realizaban la fiesta anual de las floralias, que se celebraban del 28 de abril al 3 de mayo en donde se cubrían todo con flores tanto casas como animales y se realizaban juegos entre la población. Esta diosa cuenta con un templo en Roma que se construyó alrededor de los años 241 al 238 a. C. Se situaba cerca del Circo Máximo en la parte menos elevada del Aventino, lugar asociado a los plebeyos.

La diosa Mellona tenía la labor de proteger la miel, las abejas y la apicultura. Su nombre deriva de la palabra miel. Era venerada por aquellos que tenían a este producto como medio de subsistencia, los apicultores, a los cuales vengaba cuando les robaban este producto o en el momento que sus colmenas eran atentadas. Corresponde con la mitología griega con Melisa. Esta diosa está dentro de la lista indigitamenta, lista de dioses creada por los sacerdotes romanos. Mellona es valorada como la diosa más relevante y poderosa dentro del mundo de las abejas, puesto que es protectora y guardiana de la dulzura de la miel.

Otra de las divinidades del panteón romano que tenía relación con la miel era la diosa Ceres, que tenía su antecesora en la mitología griega en Deméter. Esta diosa era la encargada de cuidar la agricultura y simbolizaba la fertilidad de los campos, por lo que tenía una gran relevancia dentro de la producción melífera. Las festividades a esta diosa se llevaban a cabo el día 12 de abril en su templo, cercano al Circo Máximo, en donde se sacrificaba una cerda y se le ofrecía miel como tributo. Durante esta festividad se llevaba a cabo la realización de un plato a base de pan y miel que era tomado después de las festividades; el propio Apicio nos informa de dicha receta que servía también como ofrenda a esta diosa. Dicha receta es:

«Poner en leche pan. Cuando haya absorbido bien, hornear el pan durante un momento para que no se seque su interior. Sacar del horno y untar con miel mientras esté caliente, pichar para que se empape bien. Espolvorear con pimienta y servir.»[1] (Guiu, 2007)

La ofrenda de estos dulces iba acompañada de una oración en donde se invocaba a Juno y Júpiter en la cual se hace referencias a estos dulces. La oración aparece en la obra de Catón y, a continuación, se recoge:

«Juno padre, al presentarte esta torta de oblación te dirijo buenas suplicas para que seas de buen grado propicio a mí, y a mis hijos, a mi casa y a mi familia. Ofrece un pastel a Júpiter y le ruega así: Júpiter, al presentarte este pastel de oblación te dirijo buenas plegarias para que seas de buen grado propicio a mí, a mis hijos, a mi casa y a mi familia, vigorizado con este presente.» (García-Toraño Martínez, 2012)

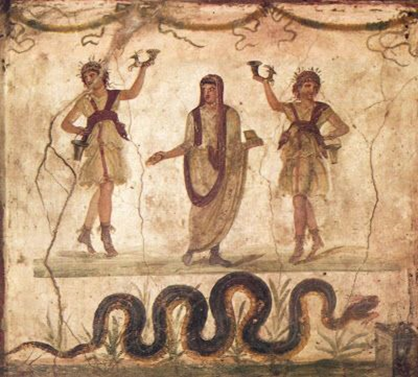

La única deidad masculina que se encuentra en el panteón romano y que tiene relación con este producto es el dios Saturno, en especial el dios Saturno africano. En un número un amplio de representaciones de este dios se le representa entre otras cosas portando miel entre sus manos. Este dios es el más antiguo precursor de la agricultura e introductor del cultivo de los árboles frutales. El escritor Macrobio Ambrosio Teodosio (ss. III-IV d. C.) lo considera como inventor de la apicultura y portador de los panales. Se le veneraba con dulces enmelados y miel, haciendo que este producto tuviese una relación con la inmortalidad. Esta deidad tenía como festividad las Saturnales que se celebraban del 17 al 24 de diciembre en donde se le ofrecía al dios todo tipo de ofrendas entre ellas miel, leche y vino.

Dentro de las divinidades menores romanas encontramos los dioses Lares[2] y los Manes[3], los cuales tienen relación con este producto. A estas divinidades tenían como principales ofrendas la miel, el pan, la sal o la leche; en muchas ocasiones se les ofrecía tarros de miel que eran depositados en pequeños altares. Las ofrendas eran realizadas por los miembros de la familia, algunos ejemplos de estas son la ofrenda de una moneda de bronce por una recién esposa o los dos sirvientes que purificaban el hogar tras una defunción. Para las ocasiones más relevantes eran depositados miel, perfumes o dulces enmelados.

El poeta Albio Tibulo (54 a. C. - 19 a. C.) en su obra titulada Elegías narra en un pequeño fragmento las principales ofrendas que se le hacía a los dioses Lares y las personas que realizaban las ofrendas. A continuación, el fragmento descrito por Tibulo:

«Este aplacado bien si alguien le había libado con uva o le había dado una guirnalda de espigas para su sagrada cabellera y alguien, cumplido su voto le llevaba en persona pasteles y detrás, acompañándolo, su hija con miel pura.» (Arcaz,1994)

Dentro de las divinidades que se veneraban en la casa se encuentra el culto del Genius del paterfamilias en el cual participaban todos los miembros de la familia, reforzando la autoridad del pater y dominus, a la vez que servía para rendirle y mostrarle lealtad. Una de las ofrendas que se le hacía a esta divinidad era pasteles cubiertos de miel.

Existía también una deidad inferior llamada Liber que un dios consagrado a la fertilidad, la vinicultura, el vino, la libertad y patrona de los plebeyos. El 17 de marzo se realizaba con las ofrendas de pastelillos bañados en miel para garantizar el buen geminar de las cosechas.

En la religión romana existían una amplia gama de cultos diferentes, pero hay que hacer mención a dos cultos muy relevantes que tienen relación con la miel. Los dos cultos que se van a mostrar, a continuación, son el culto a Mitra y el culto mistérico.

El culto al dios Mitra, que tenía su origen en Persia o la India y se designaba como un dios del sol, era un movimiento religioso que apareció en Roma entre sociedades secretas, exclusivamente masculinas, con un carácter esotérico e iniciático. Tenía como principales cumplimientos la honestidad, pureza y el coraje. En este culto se llevaba a cabo la celebración de una comunión, parecida a la ceremonia cristina, donde se llevaba a cabo la toma de una bebida a base de miel; la miel tomó tanta relevancia dentro de este culto que aparece en el mitreo de Santa Prisca[4] una inscripción con las siguientes palabras:

«Dulcia sunt cicata avium, sed cura gubernat pie rebús renatum dulcibus atque creatum.» (Vermaseren., 1962)

Esta inscripción ha sido traducida por los autores Vermassen y Van Essen:

«Dulce son los hígados de los pájaros, pero el cuidado (de Mithra) guía a aquel que es piadosamente renacido y creado mediante las dulces cosa.» (Vermaseren, 1962)

Estos autores hacen referencia a que la palabra renatus está indicada para mostrar el renacimiento tras la muerte del ritual y que la palabra dulcibus está representando la miel con la que se llevaba a cabo el ritual.

Además de esta muestra de la presencia de la miel en los ritos a Mithra los escritores cristianos describieron una de las pruebas que se realizaba con los iniciados a este culto. La prueba que realizaban eran la purificación de los leones y las presas mediante la dulcificación de sus lenguas con miel confiriéndole de esta manera la inmortalidad.

El otro culto que existía en el mundo romano es el culto mistérico. Este está considerado como una religión, en donde sus seguidores intentaban descubrir la verdad y la solución a los problemas que existían. En él se veneraba a diferentes dioses entre ellos Isis, Osiris y Ceres para los cuales las ofrendas que se le realizaban era productos compuestos de miel o tarros de miel como representación de la inmortalidad de estas divinidades.

Este producto era tomado en la mayoría de las libaciones u ofrendas a cualquier divinidad romana, ya que como se ha mostrado durante todo este apartado la miel era símbolo de inmortalidad y acercamiento entre el ser humano y el mundo celestial. En la mayoría de las ocasiones el producto era ofrecido de forma natural sin ser modificado en ánforas con una especial decoración, pero también era muy abundante hacer la ofrenda de hidromiel o de elaboraciones gastronómicas a base de miel y otros alimentos.

[1] Esta receta ha llegado hasta nuestros días y he realizada en un periodo muy similar a la fecha en el que se realizaba la festividad a Ceres, este dulce es típico de Semana Santa que suele estar muy cercano a la fecha del 12 de abril o en ocasiones coincide.

[2] Lares o dioses de los lugares, existen varias clases de lares, pero los que en esta ocasión hablamos son los Lares del hogar que son protectores tanto de la casa como de los que en ella habitan. Es un dios doméstico, que se asocian a la diosa Vesta y a los Penates. La imagen de estas divinidades estaba pintada en las paredes o representadas en estatuillas.

[3] Manes eran considerados los espíritus de los antepasados y por consiguiente protectores de los miembros de la familia. Si los cultos a estas divinidades eran descuidados su enojo se presentaba en forma de enojo y provocando pesadillas nocturnas, enfermedades misteriosas o peligrosas manías.

[4] Restos arqueológicos encontrados en Roma bajo la iglesia de Santa Prisca al sur del monte Aventino.

La miel y la escritura

Uno de los derivados más utilizado por los romanos era la cera. Era tanta la producción que se llevaba a cabo de la apicultura que los romanos tomaron la miel para usos que hasta el momento no se habían requerido.

La utilización de la cera apareció en el mundo romano, debido a que una gran parte de la población requería materiales de escrituras, ya que los papiros procedentes de los egipcios tenían una producción muy escasa y se producía falta de material. Estos soportes fueron denominados tabullae cera, estas eran tablillas de madera recubiertas de una fina capa de cera.

Estas tablillas eran utilizadas para los puer de las escuelas y para acciones contables y administrativas, ya que eran muy moldeables y fácil de borrar el contenido que ella había; además de para estos usos se solían usar para escribir cuentas, correspondencia y notas. Cicerón en sus Epistulas hace referencia de forma a la utilización de este tipo de material para la correspondencia.

Además, tabullae cerae fueron una revolución dentro del modo en que se conservaban los documentos o los libros. Las tabullae fueron los primeros documentos que se podían unir mediante la perforación de uno de sus lados y uniéndolas con cadenas; este conjunto de tablillas fue denominado pinax o codex y si sus dimensiones eran reducidas era denominado codicilli. Las caras exteriores de los codex se dejaban en blanco o eran recubiertas con piel. Este hecho el aparece sobre el siglo I a. C. y hasta el propio Marcial comenta en unos de sus epigramas la novedad de poder leerse «con una sola mano».

Los restos arqueológicos de las tabullae cerae con inscripciones en su mayoría han sido encontrados en Pompeya. También han sido encontradas tabullae cerae en unos depósitos anegados de agua en el fuerte romano de Vindolanda[1] sobre el Muro de Adriano.

[1] Vindolanda es uno de los castra que custodiaban el Muro de Adriano. Situado al oeste de Newcastle en Inglaterra.

La miel y la joyería

Uno de los usos de la miel más desconocido es dentro de la joyería. El autor Plinio El Viejo nos redacta el uso de este producto para darle brillo a las piedras preciosas que se encontraba maten, hirviéndolas en miel y especialmente con la miel que se exportaba de Córcega al resto del Imperio. El fragmento en donde se especifica esta acción se encuentra en la obra Historia Natural (Hernández, 1999) .

«[1] Las piedras nacen: de repente se encuentran otras nuevas que no tienen nombre, como una vez que se encuentran en las minas de oro Lampsaci que parecía tan hermosa, que se la enviaron al rey Alejandro, según informa Teofrasto. (194) La cochlides, ahora tan comunes, son más artificiales que naturales que provienen de sus grandes grupos que están en Arabia, y dicen, que cocidas en miel siete días y siete noches sin interrupción de ningún tipo se elimina la tierra mala, y los vicios y limpio y pura se hacen piedras, por ingeniosos artistas de diversas venas y con manchas de diversas figurado, según el gusto de los compradores. Anteriormente eran tan grandes, que servían para hacer testeros de los caballos para los reyes en Oriente de los caballos de los reyes, y pendientes para los jaezados.

[2]Todas las piedras son más brillantes cocinadas con miel, especialmente la miel de Córcega, aunque por lo general aborrecen las sustancias acres. En cuanto a las piedras que varían los matices, es la imaginación la que debe de adoptar una nueva mirada, que se refieren a cuando no tienen nombre generalmente aceptado por el de: physis (la naturaleza admirada), como si quisiéramos adjuntar la admiración que pertenece a obras de la naturaleza. Además, esto sería interminable de informar de que todos los nombres. Asimismo, no creo que lista, sobre todo la dada de miles de estos nombres que se deben a la vanidad de los griegos. Se han descrito la mayoría piedras nobles, incluso informan piedras plebeyas, pero especies raras, es suficiente para indicar las que merecen una mención especial. Sin embargo, será bueno para advertir al lector que, según el número de manchas y la desigualdad, en líneas de los distintos Autores y los diferentes matices que presentan, a menudo los nombres cambian, aunque la sustancia sigue siendo la misma en la mayoría de los casos.»

Tras la lectura del fragmento anterior se observa cómo se utiliza la miel como un material para pulimentar dichos materiales, ya que extrae de estos todas aquellas impurezas superficiales y hace que se mantengan durante amplios periodos en condiciones óptimas.